发布日期:2025-10-08 12:37 点击次数:145

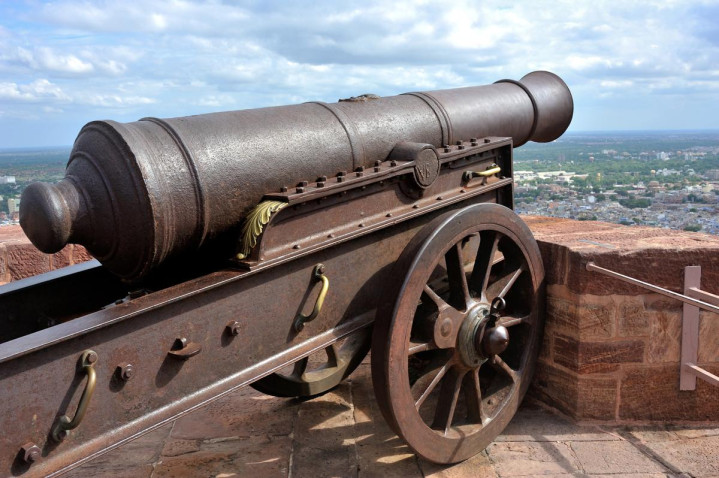

“红衣大炮”是明清时期中国军事科技的巅峰之作,其设计理念和实战效能深刻影响了东亚战争格局。

以下从历史脉络、技术革新、战场应用及历史启示四个维度展开解析:

一、名称溯源与历史脉络

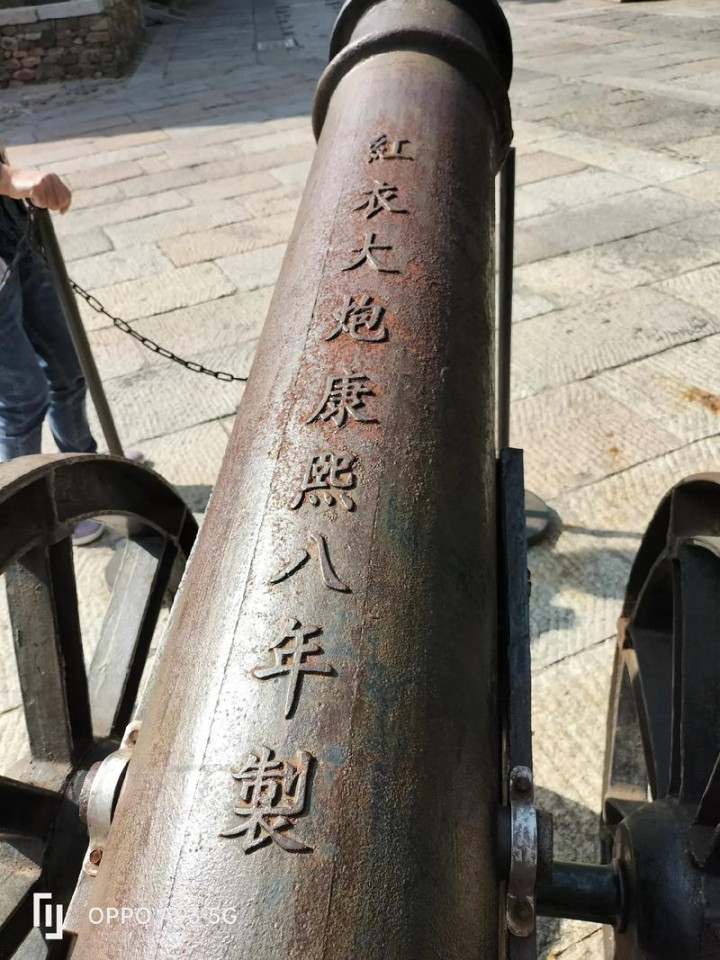

红衣大炮的前身是明末从欧洲引进的红夷大炮。万历四十八年(1620年),明朝从沉没的英国商船“独角兽号”打捞22门舰炮,因其由荷兰(红夷)商船带入,故称“红夷大炮”。清军入关后,为避讳“夷”字,改称“红衣大炮”,但部分史料显示“红夷”改“红衣”也可能是民间因炮身常盖红布而讹传 。

技术引进与仿制

1. 明朝的探索:徐光启、孙元化等官员主导从澳门葡萄牙人处购买并仿制,天启六年(1626年)宁远之战中,11门红夷大炮重创努尔哈赤大军,击毙后金精锐数千人,开创了火器守城的经典战例 。

2. 清朝的超越:1631年,后金利用俘虏工匠刘汉成功仿制红衣大炮,定名为“天佑助威大将军”,并组建独立炮兵部队“乌真超哈”。至康熙朝,清廷已能铸造“武成永固大将军”等巨型火炮,其中万斤级铜炮射程达2.5公里,技术水平一度领先亚洲。

二、技术革新与设计突破

结构设计

1. 长身管与纺锤形炮体:炮管长度达2-3米,倍径(炮管长度/口径)20-40倍,符合火药燃烧膛压变化规律,有效提升射程和精度 。

2. 铁芯铜体铸造法:采用铜铁复合工艺,内层铸铁增强强度,外层敷铜防止炸膛,成本较纯铜炮降低30%,寿命延长5倍,此技术领先欧洲200年,直到美国南北战争才被采用。

3. 瞄准与调节系统:配备准星、照门和可调节炮耳,通过抛物线原理计算弹道,精度可达1500米外命中城墙垛口,远超明朝传统火炮的“凭经验发射” 。

弹药与发射

1. 弹药类型:以实心铁弹为主,重3-10公斤,可穿透3米厚城墙;后期发展出霰弹和链弹,用于杀伤集群步兵和破坏船桅 。

2. 发射流程:采用预装火药包技术,每小时可发射6-10发,连续发射40发无需冷却,较欧洲同期火炮射速快30%。

三、战场应用与战略价值

决定性战役

1. 宁远大捷(1626年):明军以红夷大炮轰击后金攻城部队,努尔哈赤受重伤后去世,终结了八旗军“野战无敌”的神话 。

2. 松锦之战(1639年):清军集中60门红衣大炮,以持续炮击摧毁明军塔山、杏山防线,为入关奠定基础 。

3. 扬州保卫战(1645年):清军以红衣大炮轰塌城墙,史可法殉国,南明政权崩溃 。

4. 雅克萨之战(1685年):清军“神威无敌大将军”铜炮击沉俄军战船,迫使沙俄签订《尼布楚条约》。

战术转型

1. 攻坚利器:红衣大炮的出现使城墙防御体系失效,明清战争从“骑兵突袭”转向“火炮攻坚”。例如,清军围攻锦州时,以20门大炮昼夜轰击,三个月内摧毁城外所有堡垒 。

2. 水师革新:郑成功收复台湾时,将红衣大炮安装于战船,在热兰遮城战役中以密集炮火压制荷兰守军,最终迫使对方投降。

四、历史启示与技术衰落

技术输出与国际影响

1. 反向技术传播:明朝的铁芯铜体铸造法传入葡萄牙、西班牙,推动欧洲火炮技术升级。

2. 军事理论启发:清朝的“火炮集中使用”战术被拿破仑借鉴,发展为近代炮兵集群作战理论。

衰落与教训

1. 工艺倒退:乾隆后,清廷停止引进西方技术,铸铁工艺退化,炮身沙眼率高达40%,炸膛事故频发。鸦片战争时,虎门要塞的8000斤大炮射程仅及英军舰炮的1/3 。

2. 战术僵化:清军仍沿用“固定炮台”战术,忽视火炮机动性。1841年厦门之战中,英军从侧后登陆,清军炮台因无法转向而全军覆没。

3. 思想禁锢:清廷固守“骑射为本”祖训,禁止民间研究火器。1840年,林则徐在广东仿制的红衣大炮,仍采用明末图纸,技术停滞近200年。

结语

红衣大炮见证了中国从“火器强国”到“技术落后”的历史转折。其兴衰揭示:军事技术的优势需与开放包容的心态、持续创新的机制相结合,否则即使拥有先进武器,也终将在故步自封中沦为废铁。正如厦门胡里山炮台的遗存火炮所警示的——“落后就要挨打”,这一教训至今仍具有深刻的现实意义。

素材来源于官方媒体/网络新闻

本文为深度编译,仅供交流学习,不代表拉美新说观点 尽管哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗将“全面和平”作为核心执政理念,但在其执政的前三年里,该国的暴力犯罪事件不降反升。最新数据显示,佩特罗任期内记录在案的凶杀案数量已超过其前任伊万·杜克和胡安·曼努埃尔·桑托斯同期的总和。 哥伦比亚埃克斯特纳多大学和平与安全中心发布的最新报告证实了这一严峻形势。由安德烈斯·冈萨雷斯领导的这项研究警告称,安全局势的持续恶化和暴力指数的攀升,正与政府推行的和平政策初衷背道而驰。 数据背后的血色警报 截至2025年8月6...

本文为深度编译,仅供交流学习,不代表拉美新说观点 尽管哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗将“全面和平”作为核心执政理念,但在其执政的前三年里,该国的暴力犯罪事件不降反升。最新数据显示,佩特罗任期内记录在案的...

9月25日,2025年《财富》世界500强峰会在广州盛大开幕,近300名商业领袖和知名专家学者齐聚一堂,围绕“站在新周期的起点:发现、拥抱与重塑”这一主题,共同探寻在全球经济面临不确定性的背景下,企业...

“红衣大炮”是明清时期中国军事科技的巅峰之作,其设计理念和实战效能深刻影响了东亚战争格局。 以下从历史脉络、技术革新、战场应用及历史启示四个维度展开解析: 一、名称溯源与历史脉络 红衣大炮的前身是明末...

您的浏览器不支持此视频格式 网传说法没有任何依据,源自几个类似的印度尼西亚语视频频道捏造的内容。这几个账号风格基本一致,主页均标注了“视频为虚构内容,仅供娱乐”。...